LA DIPUTADA CANDELARIA OCHOA ORGANIZA MESA DE TRABAJO

“DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO” ¿Y LUEGO QUÉ?

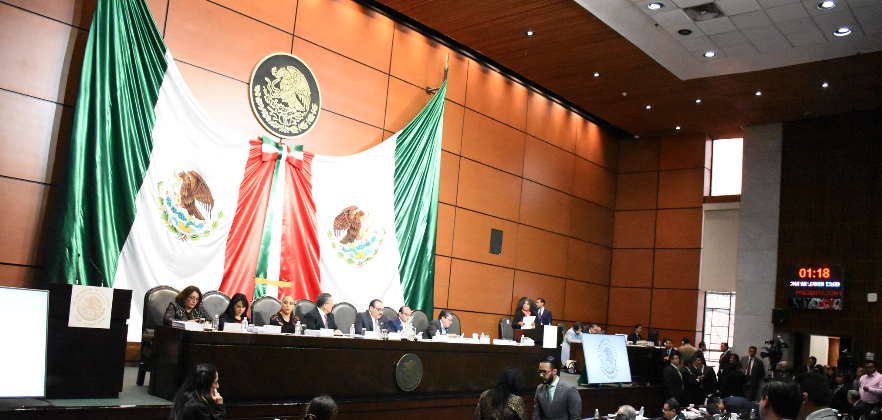

Este miércoles 28 de febrero se llevó a cabo en San Lázaro la mesa de trabajo “DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO ¿Y LUEGO QUÉ?”, organizada por la diputada Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos, con la presencia de representantes de los Institutos de las mujeres y operadores de la alerta en los estados donde se encuentra activa: Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Sonora y el estado de México.

La legisladora organizó la mesa de trabajo a la que también asistió el Instituto Nacional de la Mujer, el CONAVIM y los Institutos Estatales de la Mujer, con el fin de recoger experiencias, conocer la situación que priva en los estados donde se activó la Alerta de Género y de esta manera contribuir a definir medidas para una estrategia efectiva por parte de autoridades estatales y municipales. Señaló la necesidad de hacer modificaciones al mecanismo e incorporar un comité de expertas que den seguimiento y vigilen el actuar del gobierno.

“El problema surge cuando la declaratoria de dicha alerta es producto de trabas burocráticas en razón de intereses políticos. Las alertas de género, cuando logran ser declaradas, muchas veces lo hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres que desde la sociedad civil son vigilantes. Y por ello, creemos que esas mujeres pueden hacerse cargo del proceso para declarar las alertas de género: crear un Comité de Expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública. Ya no queremos dejar nuestra vida y nuestra suerte al arbitrio de intereses políticos y negligencias.”

La senadora Martha Tagle dirigió la primera de tres de las mesas de diálogo y destacó que la problemática de la alerta de género no es menor y que una de las principales razones por las que no existe una estrategia efectiva es por la falta de apropiación del problema por parte de los ciudadanos

Por su parte el Vicecoordinador de la Bancada de los Ciudadanos, Jonadab Martínez García, reconoció que hace falta mucho trabajo por hacer y señaló la necesidad de dar seguimiento al mecanismo de Alerta de Género, como el intercambio de perspectivas sobre los programas, revisar reportes y verificar los resultados además de aprovechar el apoyo que brindan foros como el presente.

Candelaria Ochoa aprovechó para lanzar un llamado por la seguridad de la Dra. Rocío Córdova Plaza, “hago un reclamo por la seguridad de la Dra. Rocío Córdova en Veracruz, una investigadora SNI-III que ha estudiado el tema de las desapariciones en ese estado. Hago un llamado al Gobernador para decirle que estaremos vigilantes de la integridad de la Dra.” señaló la diputada ciudadana.

Transmisión de la mesa de trabajo: